十七世紀西拉雅人的生活環境

平埔文化資訊網 文/圖

季風型氣侯

印度尼西亞地圖

印度尼西亞地圖 商船

商船二十世紀的地理學者,在描述今日台灣西南平原的氣候型態時,毫無疑問地,答案幾乎一定是夏濕冬乾的季風型氣候。十七世紀的荷蘭東印度公司日誌、或一般歐洲人的來台紀錄,也留下相類似的紀錄。

1648 年11月2日一筆荷蘭宣教師將為石屋開工的紀錄,即載明工事是需配合當時的乾季季節的。若我們配合東印度公司日誌所記載的當天天氣,將它們整理成以一年為循環週期的統計資料來看,是蠻吻合季風型氣候的夏濕冬乾型屬性的。難怪對當時在台灣的歐洲人而言,屬季風型氣候轉換時節之一的九月份,會因其變換無常的天氣而被稱之為「多變無常的月份」。

季風所帶來的,除了是季節性的乾濕變化外,也帶來了季節性的風向變化。十七世紀時曾出書描述當時台灣地理的Francois Valentijn告訴我們,帶來乾季的北風集中在每年的十月份到次年的三月份,帶來溫暖濕氣的南風則集中在五月份至九月份。

季風所帶來的風向變化,影響了將十七世紀的台灣與世界其它地方用商業網絡串成一體的媒介~ 商船~的船期。東印度公司所屬的商船,在夏季季風時期,遠從爪哇的巴達維亞(Batavia)、暹邏或東京灣北上台灣,再轉航日本。在冬季季風盛行的時期,船隻則由北向南地航經台灣。這些往來的船隊,為十七世紀西拉雅人帶來了前所未見的歐洲文明,也帶來了首次與歐洲人的文化接觸經驗。

對十七世紀的西拉雅人而言,季風型氣候所帶來的另一個意義,在氣候乾濕的變化。在當時的台灣西南平原一帶,並無二十世紀初以來所建立的灌溉網絡,乾季與濕季對農業栽植的影響是較大的。這也說明了在十七世初的西拉雅人語彙裡,雨季(dagoulang)與乾季(amigang)的差別,是被突顯於語詞中。

河川與沖積平原

河川與沖積平原

河川與沖積平原在西拉雅人在十七世紀的生活領域~ 即今日的台南縣近海低地平原時,「水」是一重要的環境因素。台南縣西部平原,大體而言,是由河流沖積物所堆積而成的。今日流穿其中的最主要河川,是源自於東側山間的曾文溪。

當來自山區的溪水在平原地區漸緩其流速時,即留下了早先侵蝕下來的河川堆積物,塑造了一沖積平原。在濕熱的夏季季風降臨的時節,河川時常因氾濫而改變其航道。十七世紀時,這條今日台南平原上的大河,是被歐洲人以西拉雅人所屬的一臨河且近海口的村落命名的,即Soulang。在Soulang河的北邊,歐洲人的文獻告訴我們由南至北依次有:Toasumpans、Moordenaars(或稱Verraders,漢譯「謀殺者」)、Hamba以及 Mattamir等數條溪河。Mattamir可能就是指今日的八掌溪,即今日台南縣與嘉義縣的界河。它注入了當時一被稱作是Wankan水道的海灣(即今日嘉義縣之布袋鄉、台南縣之北門鄉一地)。

Soulang 河以南,由北往南則依次是Dorelam、Sinkan、Zoute(漢譯「鹽」)與Verse(漢譯「淡水」)等溪河。Sinkan河,對十七世紀由海上來到台灣的歐洲人而言,似乎是指向西拉雅人Sinkan村、或與它有密切關係的一條溪流。Verse河據言則是今日的二仁溪,即今日台南縣與高雄縣的界河。這些溪河,特別是Soulang河,形塑了十七世紀依平原而居的西拉雅人家園。

海岸與內陸

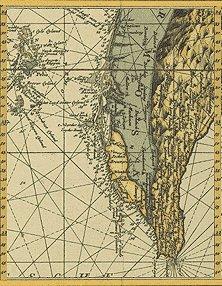

十七世紀荷蘭人繪製台灣老地圖

十七世紀荷蘭人繪製台灣老地圖 十八世紀臺灣與澎湖(漁翁島)地圖

十八世紀臺灣與澎湖(漁翁島)地圖 男女分工

男女分工東印度公司的商務員Jacob Constant與Barent Pessaert在1623年由海上乘船進入西拉雅人的生活領域時,首先映入眼廉的是近岸處有著數排與海岸線平行的沙洲,接著是泥沼氾濫的海岸線。在近黑色的土表上冒起了陡尖的根枝,幾乎使得我們的訪客寸步難行。

唯有藉助吃水淺的舢舨船,我們的訪客才能渡過這泥濘的海岸,循著河道直上內陸。在換乘舢舨舟行進河口沒多久之後,會發覺受困於四周是海水潮汐現象在河口所堆砌成的河道沙洲之間。當代的地理學者會用這一海水潮汐現象,對沿岸一帶土壤的鹽分侵蝕,來解釋為何在我們訪客目前的行進途中,四周都見不著作物的栽植。再繼續溯河前進,我們將會發現前述的泥沼景色,漸漸轉成平坦且光禿的地表,上面覆蓋著潮汐作用所遺留的鹽礦結晶堆積。對我們十七世紀的訪客而言,這些鹽礦結晶堆積物,據說會在陽光照耀下閃爍入目。

離開了海岸地帶,我們的訪客將捨棄他們的舢舨船,改由陸路行進。此時,四周的陸上景緻漸漸由青綠的林木與荒草所取代。在1623年,一個有興趣在台灣築商館跟對岸華商貿易,名叫Wm. Cambell的英國人,曾形容這是一片可放牧大量牛羊的草原,草的高度據言都在三至四英呎間。

至於林木,Francois Valentijn告訴我們在十七世紀時,Soulang河北岸、以及沿著Zoute河內陸數哩處是覆蓋著濃密的樹叢。Jan van Braam所繪的《台灣島圖》(Kaart van het Eyland Formosa)則載明了在Mattamir(今日之八掌溪)與Soulang兩河離海岸地區較遠的河岸兩側,是密佈著森林的。對十七世紀末期來訪的郁永河而言,平原低地區的景觀大體而言是大片可以沒肩的草原,草高據說會讓人看不見人首。

當代的人類學者告訴我們,十七世紀林木與草原組合而成的景觀,是西拉雅人遊耕農業方式的反映。當一塊土地不再被用作作物栽植而廢耕時,草木植物將是首批覆滿這塊廢耕地的植被,接著是灌木類的矮樹叢,最後才再輪回林木的景觀。

十七世紀的紀錄,大多肯定地告訴我們西拉雅人是行遊耕農業方式的。陳第的記載也說西拉雅人是用火清理出一片耕地,並未對其施以灌溉。Jacob Constant與Barent Pessaert的報告則告訴我們,Soulang村的村民甚至是用放火的方式來圍捕鹿群。此種遊耕或獵鹿的方式,會使不少自然景觀不斷地呈現出一界於草原與林木間的循環生態週期。循環週期的狀態之一,即草原景觀,成為十七世紀西拉雅人獵鹿的絕佳場所。

聚落與住屋

聚落與住屋

聚落與住屋假如我們十七世紀的訪客是朝著當時平原地區的聚落集中處行進的話,不多時,將發現一條被人群踐踏出來的路徑,引領他穿越一片片零稀的耕地。在此,映入眼簾的將是稻作與蔬菜、用竹子與草做成的小農倉、和用來遮蔽白天烈陽的涼亭。

繼續此一路徑所導引的旅程,我們的訪客將進入西拉雅人的村落,當地人稱之為gouma。村落本身並無外牆圍繞,基本上是由一群零散分佈的建築物所組成。愈往村落的中心走,將會察覺有愈來愈多的大型良好家屋。這些家屋大多是由竹子所築成,立於土台之上。每間獨立房屋,外圍有竹子或由類似竹子的植物所構成的外牆圈繞著。

房屋在當地被稱為tallach。在Soulang村,奠基屋子的土台大約有一當時歐洲人身高之高度。每間房子有三個屋柱在支撐屋頂,依據1623年Jacob Constant與Barent Pessaert對Soulang村的記載,這些屋柱有如支撐船隻的巨型桅桿。屋頂是用三至四層的竹子編織成,再舖設厚達一吋半左右的草層。

每間屋子通常有兩個出入口,一前一後,其中之一出入口有一梯子,當地稱為kada,聯結至地面。屋內至少有兩房室,每一房室有兩個進出口但無門。Georgius Candidius在1628年以Sinkan村為主的紀錄,則告訴我們西拉雅人的家屋是以竹子所築,無閣樓。每間屋子有四個出入口,分別對應東、南、西、北四個方向。有的屋子有六個出入口,多出的兩個分別位於東、西兩側。

在有關Soulang村的記載中,家屋外是圍以竹牆的。在西拉雅人的語彙裡,圍牆稱之為tatavag。圍牆內,在屋子的一側植有椰子樹,當地稱為 roudo,和棕櫚樹。屋子的另一側有時會植以檸檬樹,當地稱為riari。有些村民也會在圍牆內蓋一當地稱作kouvang的小型穀物儲倉。主要用來堆存一年所需的米糧和其它糧食。一般而言,每間家屋在其圍牆內都有其專屬的水井,深約四十至五十呎。換句話說,每間家屋幾乎就是一自給自足的小型莊園的中心。